In diesem Beitrag berichtet handwerk magazin über den Einsatz innovativer Technologien im Handwerk, an denen im Rahmen des Projekts "HaMiZu" (Kurzform für "Handwerk mit Zukunft") geforscht wird. Das sechste Forschungsprojekt, über das wir berichten: "KINCHI" – ein Forschungsprojekt, das in Sachen Auftragsabwicklung Durchgängigkeit schaffen soll.

HaMiZu-Forschungsprojekt "KINCHI"

Die Zeit drängt im Handwerk. Lästige Mehreingaben und potenzielle Fehler in Sachen Auftragsabwicklung kommen da natürlich völlig ungelegen. Doch Schnittstellen zwischen den verschiedenen Softwarelösungen sind aufwendig und teuer – und werden deshalb von den Softwareanbietern nur selten bereitgestellt. Umso wichtiger, dass sich ein vom Bundesforschungsministerium gefördertes Projekt namens KINCHI seit rund zweieinhalb Jahren dieser Thematik annimmt.

Cloud-Plattform, die bestehende IT-Anwendungen im Hintergrund verknüpft

Denn das Konsortium hat erkannt, dass die Digitalisierung der Auftragsabwicklung ein wichtiger Hebel ist, um den Aufwand für Planungs- und Verwaltungsaufgaben in den unterschiedlichen Handwerksbranchen zu senken. „Unser Ziel ist es, die Digitalisierung der gesamten Auftragsabwicklung nahtlos und durchgängig zu ermöglichen“, erklärt Prof. Dr.-Ing. Theo Lutz, Leiter Forschungsgruppe Digital Supply Chain (DSC) und Stellv. Leiter Institute for Machine Learning and Analytics (IMLA) an der Hochschule Offenburg. Laut dem Projektleiter entwickle KINCHI dafür eine Cloud-Plattform, die bestehende IT-Anwendungen im Hintergrund verknüpft. Das Ziel: Die Handwerker sollen auch künftig in ihren gewohnten und auf ihr Gewerk spezialisierten IT-Tools arbeiten können. Eine wichtige Voraussetzung: „Wir müssen die gesamte Bandbreite des Handwerks im Blick haben“, so Lutz.

Schnell und zuverlässig – das soll auch der Vorteil der neuen Plattform sein. Alle können sich daran andocken, um Daten fehlerfrei und automatisiert weiterzugeben. Dank dieser dadurch erreichten, neuen Dienstleistungserfahrung profitieren dann übrigens auch die Kunden der Handwerksbetriebe von KINCHI.

Keine Barrieren mehr

Doch der Reihe nach. Zunächst stand im Forschungsprojekt die aufwendige Analyse von unter anderem Prozessen, Abläufen und Handwerker-Tools an, dann die Konzeptionsphase und die konkrete Programmierung der Plattform sowie im finalen Schritt das Testen. „Die vier Handwerksbetriebe sind hier voll dabei“, berichtet Lutz aus der Praxis. Mehr noch: Die Digitalisierungsbarrieren würden mithilfe von KINCHI grundsätzlich abgebaut, freut sich der Projektleiter.

Forschungsprojekt "KINCHI" auf einen Blick:

| Das Projekt: | KINCHI – effiziente Auftragsabwicklung dank verknüpfter und orchestrierter Apps. |

| Die Laufzeit: | 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2025 |

| Die Partner: | actimage, Kehl geoCapture, Hopsten HACOMplus, Neuss Hans Gottsberg, Oststeinbek Hochschule Offenburg, Offenburg IN-Software, Karlsbad Konz & Schaefer Ausbau Heilbronn, Untergruppenbach Kotyza Haustechnik, Freigericht myCraftnote Digital, Berlin Schreinerei Georg Bohnert, Ottenhöfen wirsindhandwerk, Konstanz |

| Das Ziel: | Das Forschungsprojekt soll Handwerkern die Digitalisierung ihrer gesamten Auftragsabwicklung nahtlos und durchgängig ermöglichen. Die entwickelte Cloud-Plattform verknüpft die existierenden IT-Anwendungen im Hintergrund. |

| Das Zitat: | "Wir müssen die gesamte Bandbreite des Handwerks im Blick haben." Prof. Dr.-Ing. Theo Lutz von der Hochschule Offenburg. |

HaMiZu-Forschungsprojekt "ReHOpE"

Schnell noch mit schwerem Gerät die Treppe rauf zum Kunden, gekonnt auf der Baustelle eine unebene Fläche überwinden oder auf der Leiter über Kopf einen Auftrag fertigstellen. Der Handwerksalltag kann komplex sein – und richtig anstrengend. Wie sich diese körperlichen Belastungen in den verschiedensten Handwerksberufen mit aktiven Exoskeletten reduzieren lassen, dieser Frage geht das vom Bundesforschungsministerium geförderte Projekt ReHOpE seit August 2022 nach.

Die eierlegende Wollmilchsau unter den Exoskeletten existiert nicht

Derzeit existieren noch keine Systeme, die diese Anforderungen befriedigend erfüllen“, erklärt Dr. Tim Stratmann im Videocall. Oder etwas plakativer: „Es gibt keine eierlegende Wollmilchsau.“ Der Projektkoordinator ist unter anderem Gruppenleiter der Smart Human Robot Collaboration von OFFIS e. V., einem Institut für Informatik aus Oldenburg. Und der Wissenschaftler gibt noch einen wichtigen Punkt zu bedenken: Das Exoskelett muss auf der Baustelle natürlich „ergonomisch sitzen und gleichzeitig einfach und sicher anwendbar sein“. Denn schon drückende Sicherheitsschuhe nerven, bei dieser Art von Hilfsmittel ist das aber noch mal eine ganz andere Nummer.

Exakt hier können sich die teilnehmenden Handwerksbetriebe mit ihren Teams am besten in das Projekt einbringen. Reduzieren die Hilfsmittel die physischen Belastungen tatsächlich? Werden proaktiv Fehlhaltungen wirklich vermieden? Muss man nach der Exoskelett-Einführung die Arbeitsabläufe verändern? Wie wirkt sich das Ganze auf die Gefährdungsbeurteilung auf der Baustelle aus? Was bedeutet das für das Tragen der Schutzausrüstung? Und lässt sich mit der Exoskelett-Technik die Attraktivität des Berufsbildes steigern?

Analyse der Körperhaltung

Ein Beispiel aus dem Forschungsprojekt: Die Mitarbeiter der drei beteiligten Handwerksbetriebe schnallen sich Sensoren um, damit die Wissenschaftler mittels IT-Lösung typische Bewegungsabläufe aus dem Handwerksalltag aufzeichnen und analysieren können. „Wo drückt der Schuh am meisten? Das wollen wir dabei herausfinden“, so Stratmann. Momentan gebe es zum Thema Körperhaltung noch keine passenden Studien. Fürs Handwerk möchte man das jetzt ändern.

Forschungsprojekt "ReHOpE" auf einen Blick:

| Das Projekt: | ReHOpE – Reduktion körperlicher Belastungen in Handwerksberufen durch optimierte Exoskelette. |

| Die Laufzeit: | 1. August 2022 bis 31. Dezember 2025 |

| Die Partner: | OFFIS – Institut für Informatik, Oldenburg Osterhues Haustechnik GmbH, Oldenburg Hans Thormählen GmbH & Co. KG, Großenmeer Friedrich Ahlers GmbH, Oldenburg Uber GmbH, Jever AUXSYS GmbH, Aachen Handwerkskammer Oldenburg |

| Das Ziel: | Exoskelette für das Handwerk zugänglich machen, aktive Exoskelette hinsichtlich der Unterstützungsbedarfe im Handwerk optimieren sowie digitale Einsatzplanungswerkzeuge und neue Geschäftsmodelle fürs Orthopädietechnik-Handwerk entwickeln. |

| Das Zitat: | "Die beteiligten Handwerker sind in unserem Forschungsprojekt sehr motiviert." Dr. Tim Stratmann, OFFIS e. V. – Institut für Informatik, Oldenburg |

HaMiZu-Forschungsprojekt "3DiH"

Wer mit Wissenschaftler Gustavo Melo telefoniert, darf keine Lust auf Süßes haben. Denn in seinem vom BMBF geförderten Forschungsprojekt „3DiH“ geht es viel um Konditoren-Köstlichkeiten, etwa 3D-Druck mit Schokolade, kreative Caketopper oder Werkzeuge für Pâtisserie in Perfektion. Da muss man stark bleiben, oder? Projektleiter Melo, der an der RWTH Aachen University am Lehrstuhl für Digital Additive Production DAP forscht, lacht. „Bei uns steht die digitale Plattform im Fokus.“

Innovative 3D-Anwenderplattform fürs Lebensmittelhandwerk

Gemeint ist eine innovative 3D-Anwenderplattform für das Lebensmittelhandwerk, dank der Konditoren der einfache Einsatz des 3D-Drucks im Arbeitsprozess, die schnelle Umsetzung von Designideen, die effiziente Produktion von Torten und Co. sowie deren erfolgreiche Vermarktung gelingen soll.

Konditoren können digitale Handwerker werden – für dieses Ziel bringen neun Projektpartner (siehe Tabelle) seit August 2022 ihre Expertise ein. Darunter vier Konditoreien, die große Potenziale für sich in der Nutzung von 3D-Druckverfahren sehen. Die Aufgaben der Praktiker im Forschungsprojekt: erstens die Chancen im eigenen Handwerksbetrieb ermitteln, zweitens 3D-Druckmaßnahmen vorbereiten und durchführen, drittens die Mitarbeiter schulen sowie viertens auf der Plattform und im Netzwerk mitwirken. Und so kann es schon mal sein, dass die Konditorei Madame Gâteaux aus Stolberg zum 3DiH-Jahrestreffen einen leckeren Schokokuchen samt 3D-Druck-Komponenten mitbringt.

Vom Osterhasen bis zum Brautpaar

Auch Wissenschaftler Melo ist von den Vorteilen des 3D-Drucks im Lebensmittelhandwerk überzeugt. Im Videocall spricht er darüber und zeigt Fotos von personalisierten Einzelstücken, nennt die Produktion von Kleinserien, berichtet über die Formenentwicklung, beispielsweise aus Polymer, und zeigt Osterhasen-Designvorlagen auf der Plattform. Besonders sei für ihn gewesen, wie sich Programmierer und Handwerker – auch generationenübergreifend – in das Forschungsprojekt gestürzt hätten. Jetzt müsse der digitale Marktplatz eine Heimat finden und vermarktet werden. Die Potenziale seien einfach zu groß.

Forschungsprojekt "3DiH" auf einen Blick:

| Das Projekt: | 3DiH – eine innovative 3D-Anwenderplattform für das Lebensmittelhandwerk. |

| Die Laufzeit: | 1. August 2022 bis 31. Dezember 2025 |

| Die Partner: | RWTH Aachen University, Aachen Institut für Betriebsführung im DHI e.V. (itb), Karlsruhe Print4Taste GmbH, Freising Trinckle 3D GmbH, Berlin Zentrum für Ernährung und Gesundheit der HWK Koblenz (ZEG), Koblenz Café & Konditorei Baumann, Koblenz Café Konditorei ourewäller Kuchestubb, Mörlenbach Madame Gâteaux, Stolberg Confiserie Reichert, Berlin |

| Das Ziel: | Die 3D-Anwenderplattform soll Konditoren den einfachen Einsatz des 3D-Drucks, eine schnelle Umsetzung von Designideen, die Produktion von Produkten und Hilfsmitteln sowie deren Vermarktung ermöglichen. |

| Das Zitat: | "Wir haben begonnen, unseren digitalen Marktplatz zu backen." Gustavo Melo, RWTH Aachen University – Digital Additive Production DAP |

HaMiZu-Forschungsprojekt "IoT4H"

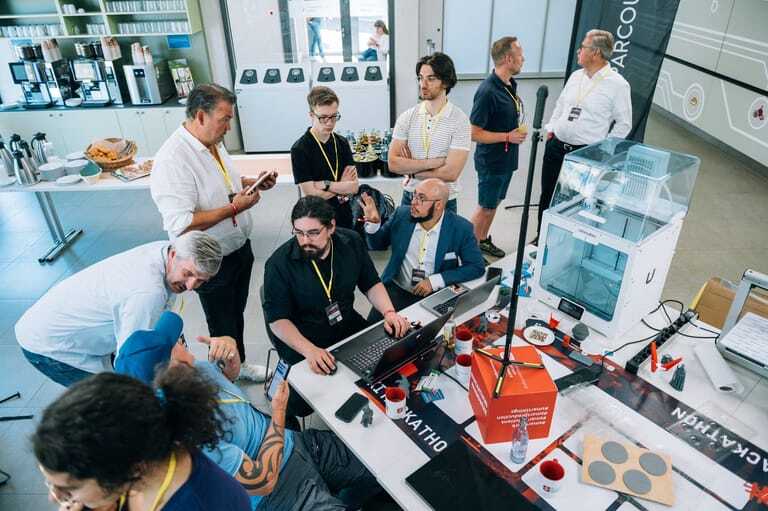

Die Einschätzung von Alexander Paulus stimmt positiv. „Handwerkschefs haben die Notwendigkeit der Digitalisierung längst erkannt und Lust, an Forschungsprojekten wie unserem mitzumachen“, erklärt der Wissenschaftler von der Bergischen Universität Wuppertal. Wäre da nicht die viel diskutierte Bürokratie, die schnell die Euphorie im Keim ersticken kann. Zum Glück war dies bei den Handwerksbetrieben (siehe Tabelle), die sich im August 2022 in das vom Bildungsministerium geförderte Projekt „IoT4H“ gestürzt haben, nicht der Fall.

Das Ziel: Handwerkschefs sollen künftig digitale Geschäftsmodelle anbieten können – optimalerweise im Rahmen von Wartungsverträgen. Gut für die Kundenbindung. Paulus konkretisiert den Ansatz noch ein bisschen: „Das heißt, es geht um eine Dienstleistung, für die ich nicht vor Ort bin. Und ich bekomme Geld für eine Dienstleistung, für die ich dauerhaft keinen Mitarbeiter zur Verfügung stellen muss.“ Beispielsweise für die Überwachung von Dachrinnen, damit diese nicht verstopfen, oder die Feuchtigkeitsmessung in Steinen – alles übrigens mittels Sensorik.

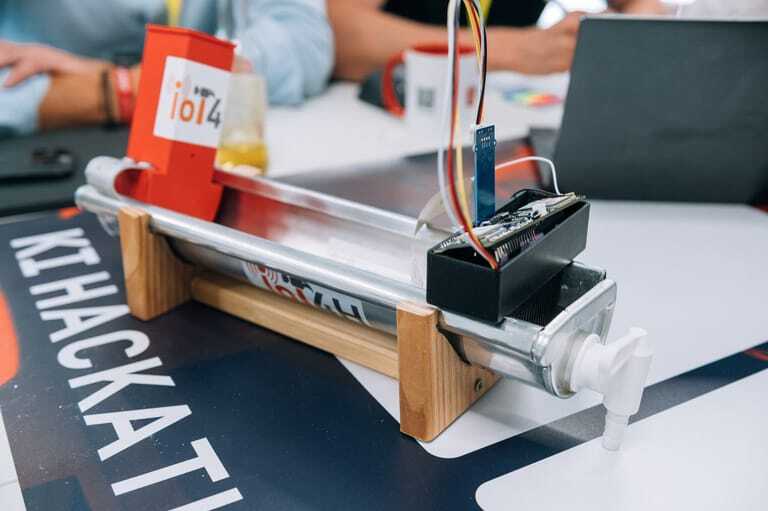

Sensoren selbst entwickelt

Doch kommen wir zurück zu IoT4H und der Plattform. War ursprünglich geplant, das Digitalportal aufzusetzen, damit die Betriebe mit ihren eigenen Sensoren Daten erfassen und diese in die Plattform einspeisen können, musste das Team um Projektleiter Paulus bei laufender Fahrt umsteuern. „Es gab einfach nicht die Sensoren, die das erfassen, was unsere Betriebe benötigen.“ Doch ohne passende Sensoren keine moderne Datenökonomie. Also was tun? „Wir bauen die Sensoren jetzt selbst“, berichtet der Wissenschaftler im Gespräch. Seit April setzen die Betriebe erste Prototypen ein, um fleißig vor Ort Daten sammeln zu können. Ein Anwendungsfall ist die erwähnte Regenrinne. Hier misst ein Wasserstandssensor den Pegel und informiert bei Verstopfung einen Dachdecker, damt dieser rechtzeitig Reinigungsarbeiten durchführen und so Schäden vermeiden kann.

Jetzt braucht es nur noch einen Betreiber aus dem Handwerk, der wie das Forschungsteam an die IoT-Plattform glaubt – und das Ganze auf den Markt bringt.

Forschungsprojekt "IoT4H" auf einen Blick:

| Das Projekt: | IoT4H – eine IoT-Plattform (Internet of Things) aus dem Handwerk für das Handwerk. |

| Die Laufzeit: | 1. August 2022 bis 31. Juli 2025 |

| Die Partner: | Lehrstuhl für Technologien und Management der Digitalen Transformation (TMDT), Bergische Universität Wuppertal Accenture, Aachen Service GmbH, HWK Koblenz Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft, Frechen Wirtschaftsförderung Rhein-Erft, Bergheim Achim Wunderlich Bauunternehmungen, Kerpen Bauunternehmung Schorn, Köln Elektro Engels & Schmitz, Wesseling |

| Das Ziel: | Eine anbieterunabhängige Ditgitalplattform zu entwickeln, um auf IoT-Technik basierende Anwendungsfälle kennenzulernen, geeignete Komponenten zu identifizieren, Anwendungen benutzerfreundlich einzurichten und Daten gewinnbringend zu nutzen. |

| Das Zitat: | "Alle gesammelten Daten bleiben im Besitz der Handwerksbetriebe." Alexander Paulus, Bergische Universität Wuppertal |

HaMiZu-Forschungsprojekt "DiBesAnSHK"

Tempo, Tempo! Die gewünschte Heizungsanlage in 30 Minuten konfigurieren und bestellen? Was nach reichlich Zukunftsmusik klingt, ist kürzlich einem Forschungsprojekt namens DiBesAnSHK gelungen, das das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg koordinierte. Die Vorteile fürs Heizungsbauer-Handwerk: eine deutlich bessere Dienstleistungsqualität, eine geringere Arbeitsbelastung der ohnehin gefragten Fachkräfte und weniger Engpässe in Sachen Kapazitäten.

„Der Beratungsprozess ist im SHK-Handwerk sehr komplex“, weiß Thomas Wienforth, Vorstand der bad & heizung concept AG aus Leipzig, aus der Praxis. Dabei handelt es sich um ein bundesweites Netzwerk von 48 Handwerksbetrieben, die Privatkunden unter anderem in Sachen Bad-, Heizungs-, Wohnraum- und Energiesanierung beraten. Sechs repräsentative Betriebe der Gruppe waren intensiv in das vom BMBF geförderte Projekt eingebunden, indem sie etwa die Prototypen intensiv testeten.

APP spuckt Echtzeit-Angebot aus

Möglich macht diesen schnellen wie ultramodernen Weg eine Software, die mittels automatischer Bilderkennung die Bestandsaufnahme und Schnellangebotserstellung – quasi live im Heizungskeller der Kundschaft – ermöglicht. Übrigens via handelsüblicher Smartphones und Tablets. Und da kommt jetzt Peter Preintner, Geschäftsführer der Special Software Solutions GmbH & Co. KG aus Tacherting, ins Spiel. Preintner ist stolz auf seine dialoggeführte Software, die individuelle Schnellangebote beim Endkunden in einer App garantiert. Wie sind die technischen Gegebenheiten des Gebäudes? Wie viele Personen leben in der Wohnung oder dem Einfamilienhaus? Und welche Heizgewohnheiten existieren? Parameter wie diese sind für das IT-Tool kein Problem. „Wir schaffen es, dass Handwerker innerhalb von 30 Minuten eine moderne Heizungsanlage anbieten können“, so Preintner.

Doch wie geht es nach dem erfolgreichen Forschungsprojekt weiter? „Wir sind von dem Potenzial überzeugt“, schwärmt Wienforth. Man arbeite nach Ablauf der Projektphase „mit eigener Kraft daran weiter“. Man befinde sich momentan noch in der Testphase, nähere sich aber dem Ende.

Forschungsprojekt "DiBesAnSHK" auf einen Blick:

| Das Projekt: | DiBesAnSHK – Digitalisierung der Bestandsaufnahme und Angebotserstellung im Sanitär-, Heizungs- und Klima-Handwerk |

| Die Laufzeit: | 1. September 2021 bis 31. Dezember 2024 |

| Die Partner: | Special Software Solutions GmbH & Co. KG, Tacherting Viscan Solutions GmbH, Krauchenwies bad & heizung concept AG, Leipzig Klein GmbH & Co. KG, Gelsenkirchen bad & heizung Kreuz GmbH, Schallstadt Ueckermann & Lipps GmbH, Plettenberg Senger Gebäudetechnik GmbH & Co. KG, Osnabrück Lassen GmbH, Freiburg Richard Staib GmbH + Co. KG, Pforzheim Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg Handwerkskammer Freiburg |

| Das Ziel: | Eine Software zu entwickeln, die mittels automatischer Bilderkennung die Bestands aufnahme und Schnellangebotserstellung beim Kunden ermöglicht. |

| Das Zitat: | "Die Ergebnisse sind für uns sehr wertvoll. Wir sind für die Förderung sehr dankbar." Thomas Wienforth, bad & heizung concept AG |

HaMiZu-Forschungsprojekt "Minerva"

Fix das Chefbüro kontaktieren, weil auf der Baustelle ein Problem gelöst werden muss. Just in time alle Gewerke zusammenschalten, damit nicht zu viel Zeit verloren geht. Oder einfach nur die Terminplanung an den künstlichen Assistenten auslagern, da das komplette Team beim Kunden ist. Drei Szenarien, bei denen das Forschungsprojekt Minerva (siehe Tabelle) auf Augmented Reality und KI setzt.

Die römische Göttin greift Handwerkschefs quasi unter die Arme, flexibilisiert deren Angebote und verbessert so ihre Prozesse. „Leistungen wie die Beratung von Kunden, die Fernunterstützung bei einfachen Arbeiten, die Planung von Aufträgen oder selbst Anleitungen für Problemerkennung lassen sich gut virtuell erbringen“, sagt Michael Lücke, Senior Engineer am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund.

Im harten Baustellentest

Die drei beteiligten Handwerksbetriebe testen die Technologien dann im Daily Business. Klappt es damit wirklich auf der Baustelle? Werden die Prozesse dadurch smarter? Wichtig für Lücke und die Projektpartner: Das Ganze muss niederschwellig und kostengünstig sein. Der Senior Engineer hat gleich ein plakatives Beispiel parat: Statt auf extrem teure AR-Brillen zu vertrauen, setzt Minerva auf eine preiswerte Kombination aus Apple iPhones, integrierte LiDAR-Scanner und Plastikgestelle für 50 Euro. Projektleiter Lücke: „Die Hauptaufgabe der letzten Monate ist nun, die Lösungen in ein Geschäfts- und Betreibermodell zu überführen.“

Forschungsprojekt "Minerva" auf einen Blick:

| Das Projekt: | Minerva – Virtualisierung handwerklicher Leistungserbringung Einsatz von Augmented Reality (AR) und KI-Assistenten in Handwerksbetrieben. |

| Die Laufzeit: | 1. August 2022 bis 31. Juli 2025 |

| Die Partner: | Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML, Dortmund Universität Duisburg-Essen ODAV AG, Straubing KAUZ GmbH, Düsseldorf cobago GmbH, Dortmund Elektro J. Organista GmbH, Bottrop Steinrücke FSB GmbH, Dortmund Malermeister Massmann, Lüdinghausen |

| Das Ziel: | Entwicklung einer Plattform, die die erforschten Technologien miteinander verbindet. |

| Das Zitat: | "Wir identifizieren Geschäftsmodelle, die das Handwerk flexibilisieren – und dabei eine hohe Qualität bieten." Michael Lücke, Fraunhofer IML |

Interview zu HaMiZu mit Silke Thiem, HPI:

Das Projekt „HaMiZu“ will die Entwicklung und den Einsatz innovativer Technologien im Handwerk vorantreiben. Ein Gespräch mit Silke Thiem vom HPI aus Hannover.

handwerk magazin: Wenn man sich auf Ihrer Website umschaut, sieht man einen Roboter und einen Menschen – beide geben sich die Hand. Ist das die Klammer für Ihr Projekt HaMiZu?

Silke Thiem: Eigentlich geht es darum, dass Mensch und Roboter beziehungsweise Technologie einfach Hand in Hand miteinander arbeiten. In unserer Förderlinie und auch in unserem Projekt HaMiZu haben wir den Menschen in den Mittelpunkt der Digitalisierung gestellt. Das Handwerk ist ja aus Tradition schon innovativ, weil es sich immer weiterentwickelt und neu erfindet. Unsere Förderlinie heißt „Handwerk 4.0: digital und innovativ“. Neben neun unterschiedlichen Forschungsprojekten gibt es unser HaMiZu-Projekt. Das Besondere: An jedem der neun Projekte beteiligen sich mindestens drei Handwerksbetriebe.

Können Sie das Projekt HaMiZu in einem Satz zusammenfassen?

HaMiZu ist die Kurzform für: Handwerk mit Zukunft. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, wie die Zukunft des Handwerks aussieht. Unser großes Ziel ist es, die Forschungsergebnisse der neun Projekte in die Breite zu tragen. Beispielsweise: Das bedeutet es, wenn die Handwerkerin oder der Handwerker mehr mit dem Roboter arbeiten.

Alle Handwerkerinnen und Handwerker in Deutschland sollen also davon profitieren können.

Ja, genau. Unser Hauptziel ist es, dass Handwerksbetriebe neuartige oder signifikant verbesserte Leistungen anbieten oder ihre Dienstleistungen deutlich effizienter und nachhaltiger als bisher erbringen können.

Wie haben Sie denn diese, jetzt muss ich rechnen, 27 Betriebe gefunden?

Für die Antragstellung haben sich Konsortien zusammengefunden – mal ausgehend von einer Hochschule, mal von einer Universität, mal von einer Forschungsorganisation. Auch Handwerksorganisationen wie die DHI-Institute oder Handwerkskammern sind beteiligt. Manche davon hatten in der Vergangenheit schon mit den Betrieben zusammengearbeitet, andere Betriebe wurden für das Projektvorhaben akquiriert. Bei einem Projekt war übrigens der Handwerksbetrieb der Initiator.

Wie ist die Stimmung in den Projekten?

Ich finde die Stimmung sehr gut, es macht sehr viel Spaß. Man merkt, alle ziehen an einem Strang. Wir organisieren regelmäßig Termine, etwa unser HaMiZu Café einmal im Monat. Dort diskutieren wir verschiedene Themen, laden alle Projekte ein und tauschen uns aus. Zudem gibt es einmal im Jahr unser Jahrestreffen – bisher in Berlin, Dortmund und Hannover. In diesem Jahr feiern wir außerdem unsere Abschlussveranstaltung im Zentralverband des Deutschen Handwerks.

Helfen die neun Projekte dabei, dem Fachkräftemangel zu begegnen?

Ich denke schon. Die meisten Projekte zielen darauf ab, Prozesse zu vereinfachen. Der Handwerker soll mehr Zeit für die handwerklichen Tätigkeiten haben. Viele Forschungsentwicklungen vereinfachen eben seine Arbeit. Das kann doch ein gutes Aushängeschild für angehende Fachkräfte oder Auszubildende sein.

Was ist Ihnen persönlich ganz wichtig am Projekt HaMiZu?

Das Besondere an dieser Förderlinie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) ist, dass zusammen mit Handwerksbetrieben geforscht wird und Lösungen für die Handwerksbetriebe entwickelt werden. Das ist zurzeit einzigartig in Deutschland. Es gibt keine andere Förderlinie, die sich nur auf das Handwerk fokussiert. Und das ist eine sehr schöne Sache!

Weitere Infos auf der HaMiZu-Website

Zur Person: Silke Thiem

Die gelernte Feinwerkmechanikerin Silke Thiem ist seit 2023 wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Innovation und Technologietransfer des Heinz-Piest-Instituts für Handwerkstechnik (HPI). Sie besitzt den Master of Education für Lehramt an berufsbildenden Schulen (Metalltechnik und Politikwissenschaft) und hat 2019 die Universitätslaufbahn eingeschlagen.