Sollten Tätowierer eine Zulassung im Handwerk benötigen? Müssten Sozialversicherungen Auszubildende nicht wie Studierende behandeln? Auf solche Fragen lieferte das Forum Handwerksrecht des Ludwig-Fröhler-Instituts (LFI) mögliche Antworten.

Beim Forum Handwerksrecht des Ludwig-Fröhler-Instituts für Handwerkswissenschaften (LFI) in München ging es unter anderem um Berufe an den Grenzen von Handwerk und Meisterpflicht, um die Ungleichbehandlung von Auszubildenden in der Sozialversicherung und um die Anwendung des Berufsvalidierungs- und -digitalisierungsgesetzes, das am 1. Januar 2025 in Kraft trat.

"Sollte für neue Berufsbilder, die bislang nicht dem Handwerk zugeordnet sind, nicht eine handwerkliche Eingruppierung, womöglich gar eine Zulassungspflicht eingeführt werden? Wie verhält es sich zum Beispiel mit Tätowierern, Reparaturdienstleistern für Fahrräder oder Monteuren, die Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern anbringen, aber keine Dachdecker sind?“, ordnete Professor Dr. Martin Burgi, Direktor Recht des LFI und Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Umwelt- und Sozialrecht an der LMU München, sein Thema „Vom dynamischen Handwerksbegriff zur Vermutungsregel“ beim Forum Handwerksrecht ein.

Top-Thema des Forum Handwerksrecht: Berufe an der Grenze – wie etwa Tätowierer oder Piercer

Bleibe man beim Beispiel der Tätowierer oder Piercer, handele sich bei deren Arbeit um einen Eingriff in die körperliche Integrität. „Ist das Allgemeinwohl in Gefahr, ist die richtige Zuordnung zum Handwerk oder gar Gesundheitshandwerk im Interesse der Gesamtwirtschaft, ja der Gesellschaft“, sagte Burgi.

Mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (Aktenzeichen 8 C 34.20) würde der bislang angewandte dynamische Handwerksbegriff aus den Augen verloren. Ein Make-up-Artist mit entsprechender Ausbildung müsse sich demnach nicht als Kosmetiker bei der Handwerkskammer eintragen lassen. Es bedürfe also neuer Wege der Einordnung. Burgi erklärte den Begriff der Vermutungsregel: „Warum nicht einen Beruf, der eine gewisse Ähnlichkeit zu bestehenden hat, entsprechend zuordnen?“ Eine von der Politik gewollte gesetzliche Regelung müsse hier Klarheit schaffen.

"Ist das Allgemeinwohl in Gefahr, ist die richtige Zuordnung zum Handwerk oder gar Gesundheitshandwerk im Interesse der Gesamtwirtschaft, ja der Gesellschaft."

Prof. Dr. Martin Burgi, Direktor Recht des LFI.

Diskussionsstoff des Forum Handwerksrecht: Sind Azubis und Studenten in der Sozialversicherung gleichzustellen?

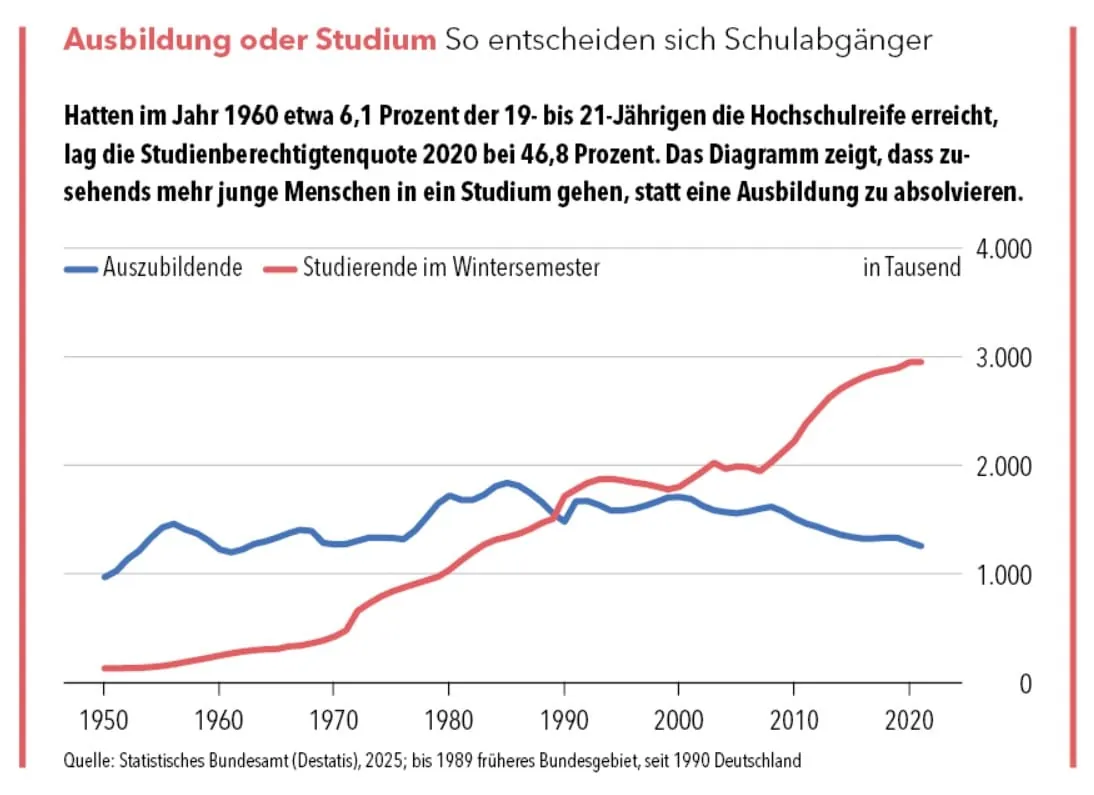

Die Gleichstellung von Auszubildenden und Studenten in der Sozialversicherung könnte die Ausbildung gegenüber dem Studium wieder attraktiver machen, verdeutlichte der Vortrag von Professor Dr. Richard Giesen vom Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht (ZAAR)

der LMU München. Er führte aus: „Auszubildende sind in allen Sozialversicherungszweigen versicherungspflichtig, anders als Studierende.“ Diese hätten gegenüber Auszubildenden den Vorteil:

- Sie dürften sich in der Kranken- und Pflegeversicherung ohne Zusatzkosten bis zum 25. Lebensjahr in der Familienversicherung der Eltern mitversichern.

- Alternativ bezahlten sie nur geringe Beiträge in der studentischen Kranken- und Pflegeversicherung (bis zu einer Altersgrenze von 30 Jahren).

- Sie sind nicht in der Renten- und Arbeitslosenversicherung erfasst.

- Und: Die studentische Unfallversicherung ist steuerfinanziert.

„Azubis investieren aber wie Studierende in ihre Bildung“, so Giesen. So sei die Forderung naheliegend, sie mit Studierenden gleichzustellen.

Berufsvalidierungs- und -digitalisierungsgesetz (BVaDIG): Berufserfahrene erhalten über eine Validierung eine offizielle Anerkennung

Erste Erfahrungen mit dem Berufsvalidierungs- und -digitalisierungsgesetz (BVaDIG) stellte Prof. Dr. Thomas Günther von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW vor, vormals Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Köln. Das Gesetz ermögliche es Berufserfahrenen ohne Abschluss, ihre Kompetenzen über eine Validierung mit einem anerkannten Berufsabschluss in Relation zu bringen. Interessenten könnten den Antrag bei Nachweis einer Mindestberufspraxis ab dem 25. Lebensjahr stellen (Achtung, nicht zu verwechseln mit dem Verfahren für im Ausland erworbene Abschlüsse). Zuständige Stellen seien IHK oder HWK.

„Wurde die Validierung mit Erfolg absolviert, erhält der ‚Prüfling‘, der übrigens keine schriftlichen Tests ablegen muss, ein Zeugnis über die Vergleichbarkeit oder einen Bescheid bei überwiegender Vergleichbarkeit der Qualifikation mit einem bestehenden Berufsbild“, so Günther. Aktuell seien die Handwerkskammern dabei, die Verfahren für die Berufsbilder zu standardisieren. Die Anfragen bei einzelnen Kammern seien allerdings noch gering, was womöglich auch mit den hohen Kosten – zwischen 1.500 und 2.200 Euro pro Validierung – zusammenhänge. Günthers Fazit fiel positiv aus: „Erstmals erhält berufliche Leistung eine offizielle Anerkennung.“

Ludwig-Fröhler-Institut: Im Dienst für das Handwerk

Das Ludwig-Fröhler-Institut ist das Kompetenzzentrum für Betriebswirtschaft und Recht innerhalb des Forschungsverbundes Deutsches Handwerksinstitut (DHI). Seine wesentliche Aufgabe liegt im Know-how-Transfer, der Politikberatung sowie der Etablierung des Handwerks in Forschung und Lehre. Mit seinen Studien zu allen Themen, die das Handwerk und die Handwerksorganisationen betreffen, sorgt es für Lösungen für große gesellschaftliche und ökonomische Herausforderungen in einem zunehmend dynamischen Umfeld.